LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA RÉGION GRENOBLOISE ( SCOT) S’INSCRIT DANS LE CADRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT.

CE DOCUMENT D’URBANISME AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ ÉTABLIT LES GRANDES OPTIONS QUI PRÉSIDERONT À L’AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE POUR LES 20 ANS À VENIR : ENVIRONNEMENT, HABITAT, COMMERCE, SERVICES, ÉCONOMIE, AGRICULTURE, DÉPLACEMENTS.

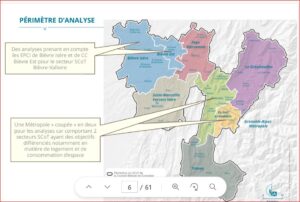

Avec 268 communes actuellement, c’est l’un des plus grands de France et le 1er SCoT .La montée en puissance des intercommunalités, avec de nombreuses compétences – telles que les PLUi – et des projets de territoire très établis, réinterroge le rôle du SCoT.

« La loi impose de réaliser un bilan de l’application du SCoT tous les six ans. Le bilan de 2018 avait conduit à prolonger ce document, même si des évolutions possibles avaient été identifiées. Celui de 2024 a conclu à la nécessité de réviser le SCoT.La révision du SCoT va commencer en 2025 et se terminer fin 2028, pour une application à partir de 2029. Sur l’année 2025, les élus vont aussi mener une modification simplifiée, pour que le document actuel respecte dans les bons délais la loi Climat et résilience de 2021, et notamment l’objectif de zéro artificialisation nette. »

Espace de dialogue et d’échanges entre élus, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est à la fois un projet politique et un projet de territoire. Il est conçu comme un modèle partagé d’aménagement et de développement durable du territoire à un horizon de 20 ans.

Les orientations du Projet d’aménagement et de développement durables (la vision politique) articulent plusieurs niveaux d’échelles : l’échelle structurante de la Grande Région de Grenoble (GREG) ; l’échelle des « secteurs » pour lesquels des rythmes de développement spécifiques sont envisagés ; l’échelle de la proximité, qui détermine une armature urbaine multipolaire et hiérarchisée.

- SCoT de la Grande région de Grenoble : un bilan à la croisée des regards 2018

- SCoT de la Grande région de Grenoble : le bilan en synthèse 2020

- Fiche projet 2020 : mise en œuvre du SCoT de la Grande région grenobloise

- https://scot-region-grenoble.org/scot-grenoble-accueil/

- par courriel : revision.2050@scot-region-grenoble.org