Après son dernier essai « Pour une écologie du sensible », le chercheur Jacques Tassin Chercheur en écologie végétale au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), qui défend la nécessité d’appréhender le vivant dans sa continuité, vient de publier AgriculTerre. Refonder l’agriculture au service de tous chez Odile Jacob.

L’agriculture constitue un socle et un projet au service de tous. C’est d’elle que dépend aujourd’hui notre capacité à nous alimenter, à boire une eau potable, à préserver notre environnement, bref à vivre dans un monde habitable.

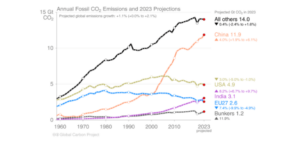

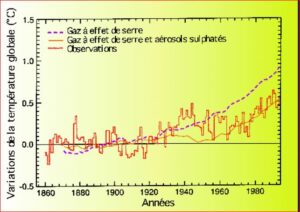

Mais, tandis que le climat s’échauffe et que la biodiversité s’effondre, les gouvernements ne parviennent plus à redonner espoir à une profession agricole qui disparaît peu à peu. Dans un contexte de compétitivité poussé à l’absurde, les agriculteurs qui voulaient nourrir le monde tout en disposant d’un revenu décent ont dû fermer les yeux sur des pratiques aussi peu vertueuses que non durables.

Pour Jacques Tassin, l’agriculture n’a pas d’autre choix que de se réinventer.… En refondant un pacte de solidarité avec la vie, en retrouvant les continuités du vivant, c’est-à-dire un art de la culture qui, au lieu d’extraire de la nature du vivant, le produit puis le régénère après l’avoir consommé et ce, sur des bases de solidarité.

Poétique et inspiré, ce texte propose de renouer avec une agriculture proche de la terre et du vivant, marquée par le souci du care, loin du techno-solutionnisme en vogue aujourd’hui. Pour Jacques Tassin, on ne résoudra pas la question agricole sans les agriculteurs et sans une pensée politique.